五千年來誰著史

有人說:「歷史是勝利者寫的」,這句話內容有點不妥,因為欠了一個「書」字。歷史雖然是過去事情的記載,但當時發生的事,人物、背景等,都無法重塑和改變。惟一可以改變的是歷史書,事關撰寫歷史書的人或組織,可以隨本身的需要來對歷史事件進行評價、整理及編輯,失去真實性的歷史書不能稱為歷史,比如北齊魏收所作的《魏書》,就有「穢史」的惡名。

司馬遷的《史記》,是我國第一部紀傳體史書,流傳極廣影響極大。可是這部巨作自成書開始,就遭遇到刪改的命運。按《三國志‧王肅傳》所載,王肅在回答魏明帝關於司馬遷是否因為被處以宮刑而懷恨在心,在寫作《史記》時刻意醜化漢武帝?他回應是「司馬遷記事,不虛美,不隱惡。劉向、揚雄服其善敍事,有良史之才,謂之實錄。漢武帝聞其述史記,取孝景及己本紀覽之,於是大怒,削而投之。於今此兩紀有錄無書。後遭李陵事,遂下遷蠶室。此為隱切在孝武,而不在於史遷也。」王肅說這番話時,東漢覆亡不久,無需再作忌諱,李陵事件,只不過是漢武帝借題發揮,對司馬遷的報復懲處,而褚少孫對《史記》的補白,一定程度上美化了漢武帝的不仁,但掩蓋了事情的真相。

另一個例子,是宋朝撰寫《資治通鑑》的司馬光老先生,在他個人的筆記《涑水記聞》中,就「陳橋兵變」事件裡京城巡檢韓通之死輕輕帶過,只說他驚聞巨變,從內閣匆匆離開準備應變時,在路上遇上軍士王彥昇被追殺,最後逃至府第未及關門,結果連妻子也無一幸免,至於趙匡胤這位新君,對於王彥昇只作了「終身廢之不用」的處分。倒是元朝的丞相脫脫在修《宋史》時,直言「副都指揮使韓通謀禦之,王彥昇遽殺通於其第。」至於引發「陳橋兵變」的北漢結契丹入寇一事,正史並沒有提及其後續,入侵的北漢和契丹軍隊好像憑空消失。所謂「盡信書,不如無書」,歷史書可以隱瞞大眾,但只要學歷史的人懂得思辨和批判,任何的手段都掩蓋不了歷史的真相。

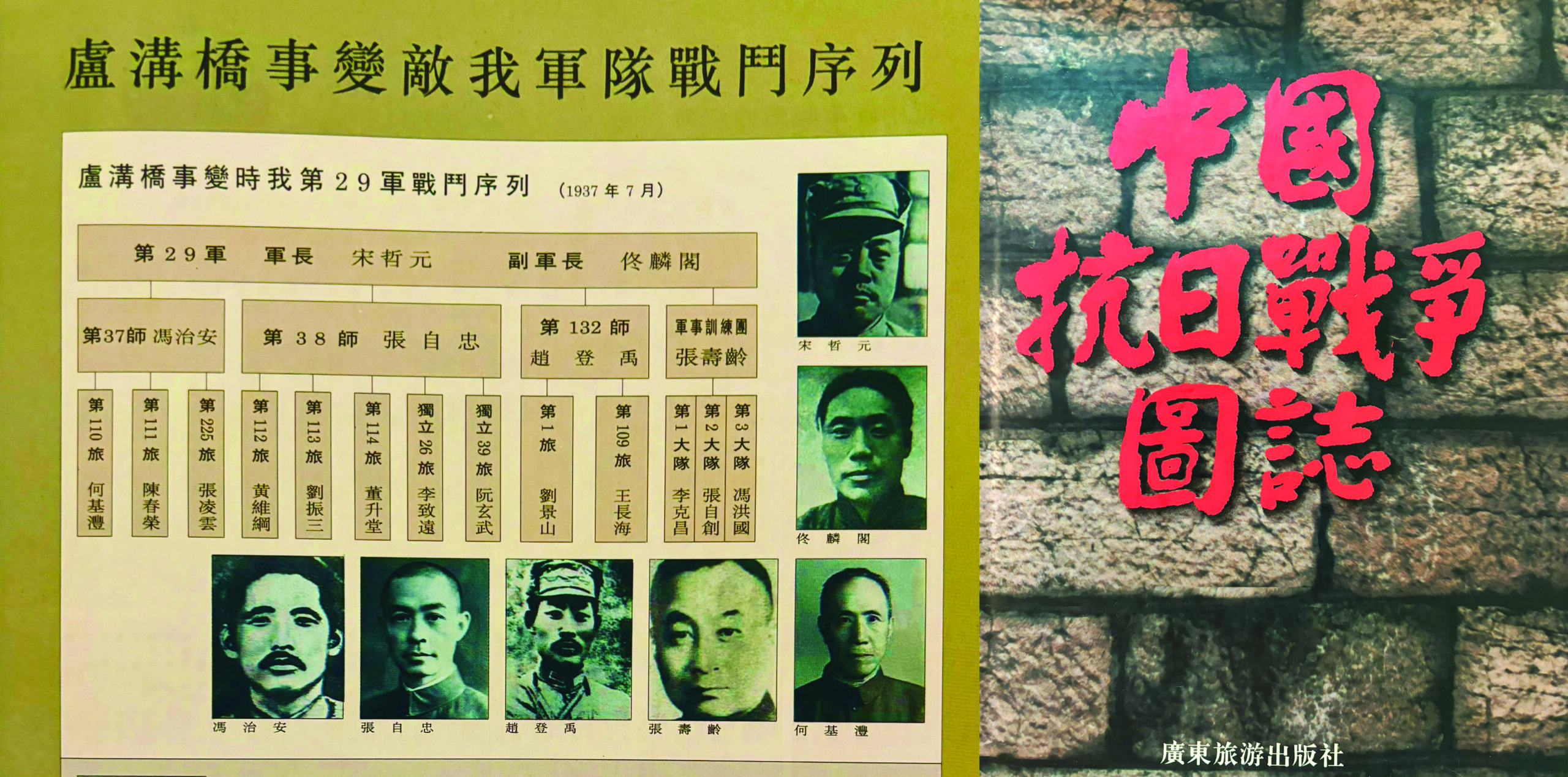

今年是廣州黃埔軍校(陸軍軍官學校)建校百年校慶,有關部門已經做好修復開放,校史展廳收藏了170多件展品,其他參觀領域,也力求更真實地還原當年的情景,有興趣的老師和同學們不妨前往參觀。早年廣東旅遊出版社出版的《中國抗日戰爭》一書,圖文並茂地介紹了抗日戰爭的將士,犧牲者當中不乏「黃埔子弟」,也是值得參考的佳作。