書到地震方知有用武之時

4月3日上午7點58分,台灣發生7.3級大地震,威力等於是32枚原子彈同時爆發,截至4月5日中午,共9人死亡,一千多人受傷。幾乎是同級的地震,比起1999年9月21日的地震,死傷及損失真的大大減輕了。自921慘痛的教訓後,台灣就把每年的9月21日訂為「國家防災日」,提醒民眾重視地震防災準備,並提升全民防災應變能力,包括舉辦的「全民地震網路演練」,學習「趴下、掩護、穩住」;台灣消防署亦會舉辦「重大災害緊急警報訊息傳遞演練」及「海嘯警報試放演練」等防災演練。

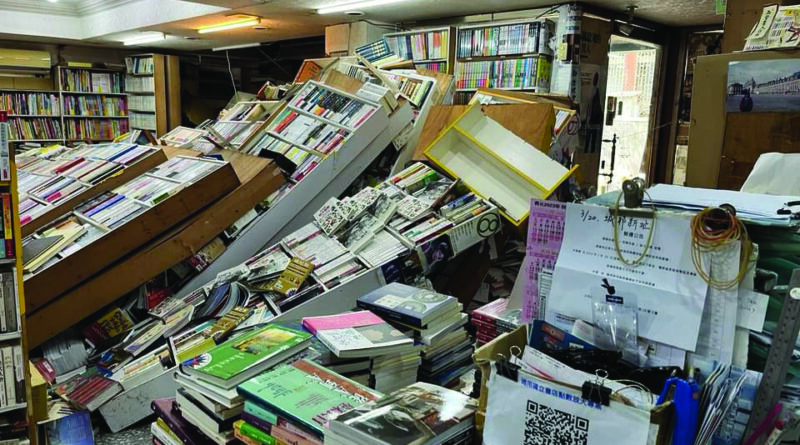

每遇上災難,總是發揮人性光輝的時刻,有醫院的嬰兒室在地震時,有多名護士衝進去,圍成一圈,用手擋住嬰兒床,以免嬰兒受傷。亦有電視主播在強震時沒有離開崗位,仍然呼籲民眾要留意地震最新狀況。書店林立的台灣,有不少書店的書架倒下,書籍四散,極待義工幫忙執拾。

去年四月,《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》產業洞察報告,調查顯示,隨著科技與網路的發展,生活中需要處理的事情變多,精神壓力變大,時間逐漸碎片化,閱讀習慣都變得零碎,近八成平均每天閱讀不到一小時。而17.9%每年買書預算上萬元,為圖書市場購買主力族群,粗估買書潛在消費力可達四百億元。也許,在許多地方,已經找不到24小時營運的書店,可是大家仍然可以在三更半夜造訪誠品,仍然發現很多人席地而坐著看書。同樣,在捷運車廂,別以為人人都看手機,仍有不少人捧著書或拿著閱讀器在讀書。

地震看到人性的光輝,看到科學使災害減輕,這一切的背後,都因為台灣仍是個很愛閱讀的地方,閱讀不單使人怡然自得,亦讓科技造福社會。