笑問「客」從何處來?

過去一年,澳門總算從三年疫情走了出來,社會經濟生活大致回復至日常的狀態。旅遊業也已經回復到疫情前的七成左右。不過,我們也要清醒地意識到,疫情後的澳門旅遊業面對的環境和疫情前已經不再一樣了。

原因是多方面的:從內部而論,澳門旅遊業的基礎博彩業,過去以貴賓廳為主導的盈利模式在中央政府的打擊下,已經讓位於中場。而從市場而論,澳門旅遊業的最大客源地——中國內地的經濟,從房地產到境外對華投資,都充滿不明朗的因素,連帶也影響了民眾的收入——旅客的消費,也就是所謂的「旺丁不旺財」,因為旅遊業能否興旺,最基本的因素是人手上有沒有閑錢。

在去年生效的十年期博彩合約中,有要求承批公司開拓海外客源的條款。在穩住了內地和香港這個客源「大頭」後(合共佔澳門客源市場的九成),今年是時候主力去開拓海外市場了。

基於地緣的便利性,政府提出要以東北亞(日、韓、台灣地區)和東南亞為優先目標是合理的做法。這裡既有客觀的因素,也有主觀的因素。客觀的例如是地緣政治的風險和貨幣的匯率:目前澳門由於間接與美元掛鉤,而目前美元仍然相對處於強勢,對像日本這樣本國貨幣處於低位的國家而言,澳門的吸引力會下降。這些都是澳門難以改變的。

但同時,澳門在短期和長期都有很多事可以做,最簡單的例如是民航方面,短期政府向經香港機場入境的海外旅客派發免費來澳大巴車票,不失是一種鼓勵他們延伸來澳旅遊的方法。但政府更應該做的是利用澳門現有的機場資源,鼓勵現有航空開發航線,並透過正在立法會審議修改的民航法例,開放澳門的航空市場,讓更多航空公司選擇開辦澳門航線,甚至以澳門作為樞紐機場,提供客觀優勢,讓海外旅客優先以考慮澳門為目的地。

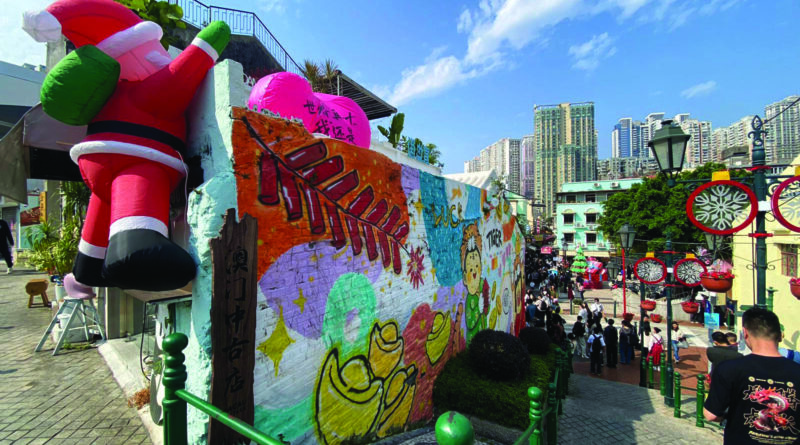

同時,我們也要注意到全球旅遊市場的變化,尤其是旅人的需求,已經是從過去單純「食、玩、買」的大眾旅遊模式,轉變成精緻化、個人化,追求深入的交流和體驗的旅遊模式。某些本澳旅行社已推出了主題的旅行團,例如以澳門的夜間「打卡」點作招徠。又例如,澳門作為「東方的梵蒂岡」,在吸引天主教徒旅客的方面有其優勢。近日有香港的家長帶子女來澳參觀聖堂以至是隱修院並且撰文分享,其實是一個很好的契機。教會內相關的善會,或許可以與旅遊業界加強合作,為旅客提供專題的行程選擇,既可以傳揚聖道,也可以幫助澳門旅遊業升級。