「正」字正確

一間教會學校因為計劃在新學年轉換中文教科書,引起家長和有識之士的強烈關注,事件最終以折衷方式解決。這次事件的危機處理,凸顯了辦學團體的當機立斷,也提醒了學校領導,在任何決策上,必須廣徵意見,奉行校園民主家校合作的原則。不過,經過此番風波,卻喚起了社會對我國文字的關注,為傳承中華文化,重新發現其珍貴內涵,帶來不少裨益。

東漢許慎在《說文解字‧敍》裡說:「倉頡之初作書,蓋依類象形,故謂之文;其後形聲相益,即謂之字。」民國學者陳彬龢指出,我國文字的特點是一字一義,是一種表意文字,可以分別使用,與歐美的表音文字、音符文字、音標文字不同,亦有少數的表音文字,如:噯、呀、婆羅門等,僅聽其音而意義毫無。國內學者薛俊武表示:中國的表意文字,是中國的文化核心,表意文字不僅決定了中國的文字方式、語言方式,還決定了思維方式以及人們的價值觀念。

漢字作為中華文化的載體,是當今世界上絕無僅有的表意系統文字,其演進的過程有一定的規律和準則。到了新中國成立後,為加速掃除文盲,於1956年開始,大力推行簡化字,不過亦衍生了不少問題。

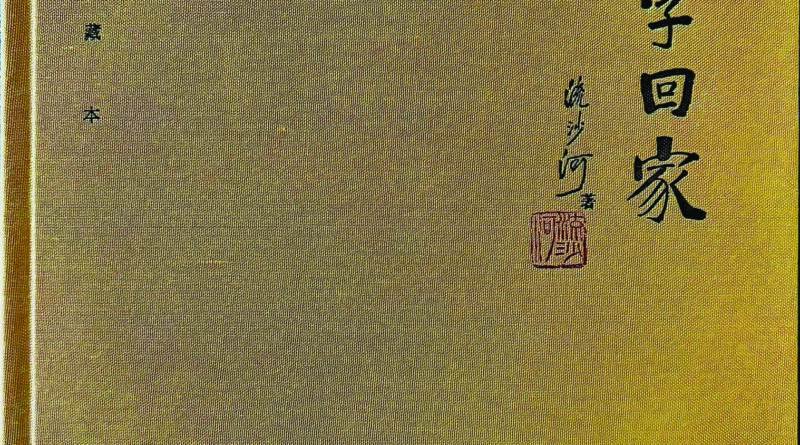

國內作家流沙河在他的《正體字回家》一書中,列出一百一十一個字例,來細說簡化字的失據。例如「餘」字,簡化成「余」就很有問題。「餘」字從食,余聲,指食物的剩餘,引申為一切超額而續存,皆可曰餘,例如歲餘、詞餘。「余」本身是正字,甲骨文早已有。「余」字是象形字,象犰狳形,是「狳」字的古寫。有鑒於「余」字被借用作第一人稱,所以又造「狳」字以專指穿山甲(犰狳)。古有「由余氏」,就是以犰狳作為氏族圖騰,後又分為「由姓」和「余」姓。所以「把「餘」簡化」「余」,不單混淆了兩個字的意義,也泯滅了文字內蘊涵的文化淵源。流沙河在書中呼籲:「二十世紀三十年代,國民政府也頒佈過簡化漢字。文教界反感,也就陰消了。事涉文字領域,政府不宜管得太寬,倒該借鑑前車,拓開雅量才是。」

欣賞和讀懂漢字所蘊藏的文化精髓的,不單是中國人。日本學者白川靜亦認為:漢字,有著無限深厚、豐富的歷史。那影像式的記錄性,在文字草創期的概念世界中,固定了漢字的視覺形象。作為符號文字的漢字所擁有的高度功能,是其他任何文字無法取代的。

雖然現時有軟件可以將簡化字轉“正”,但當出現“範仲淹”、“後羿”、“嶽不群”這些字樣時,是不是有點啼笑皆非的感覺?要傳承中華文化,必先從學習“正體字”開始,掌握了正體字的字源和字義,認識簡化字就駕輕就熟了。