從馬斯洛基本需要看「人才引進」的難點

特首賀一誠已於七月底簽署核准《高端人才計劃》及《大健康產業優秀人才計劃》兩行政長官批示,兩批示於八月一日生效,招三大領域高端人才在《高端人才計劃》方面,計劃適用為「大健康和高新技術」、「現代金融」及「文化體育及其他」三領域的人才,認定標準包括要有相關國際獎項(如諾貝爾獎)/國家級獎項(如共和國勳章)等的成就,又或現任或曾任相關國際組織職位/領先企業職位等的職銜。

特區政府一直鬧人才荒,彷彿有了從外地引進尖端人才,澳門就百業興旺,所有政經商貿難題都迎刃而解,且事事亨通,這完全是一廂情願的迷思。須知道,政通人和還是一切經濟成長的重中之重。

這裡暫不評論政通,只說如何人和,即是說引進人才不是一蹴而就的事。每一個外來的人才,都是人,都受原生家庭的影響,都受社經教育文化背景的因素影響,簡單說水土不服及思鄉情結都導致人才作用大減。

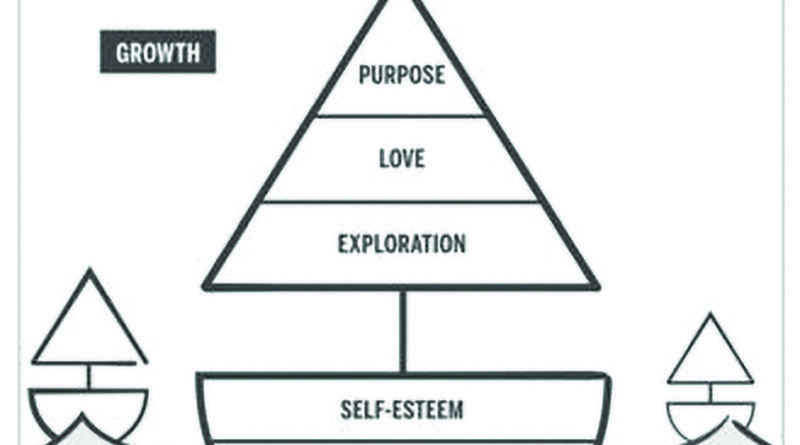

人本心理學家馬斯洛基本需求激勵理論相信大家都聽過,人類需求呈金字塔拾級而上。美國認知科學家考夫曼(Scott Barry Kaufman)重新改寫了金字塔的結構,用「帆船」來呈現:以安全(safely)、人際連結(connection)、自尊(self-esteem)為船身,以探索(exploration)、愛(love)、目的性(purpose)為風帆。他指出,人生必須在堅固的自尊與安全感下,努力突破舒適圈、積極探索生命的真諦,以追求「超越」。

當我們引進人才時,往往只看到人才的頂端成就,譬如要拿過諾貝爾獎、又或是在國際期刊發表過重要論文等等。可是,馬斯洛指出,人們的成就實在是先要滿足低層需要才能達成。無疑,這些學者人才來到澳門,一定不愁衣食,但前述的水土不服也時有所聞。人才蒞澳,一定不愁無棲身之所,但是否舒適自在,就因人而異了。問題是,誰敢保證澳門能讓他們有歸屬感,又是否得到專業人才的尊重、愛及超越呢?而這些肯定是影響他們在澳是否有卓越表現的關鍵。

特區政府也好,商界也好,往往只看技術而輕忽情感情緒因素。於是,往往事倍功半,甚而徒勞無功。